与孩子相处,哪些教育误区会引发孩子负面情绪?如何帮助孩子认识“负面情绪”、处理“负面情绪”?怎样化“危”为“机”做情绪的主人?北京市特级教师、兴华中学心理教师刘秀华来支招↓↓↓

北京市特级教师、兴华中学心理教师刘秀华

哪些常见误区会引发孩子的负面情绪?

1.父母教育孩子有分工,经常“一个唱红脸,一个唱白脸”,这样做是否可取?

一个唱白脸,一个唱红脸,在孩子心理上会造成“双重束缚”,是教育的一大误区。父母对孩子的要求不一致,孩子卡在其间是很难做决断的,如果他听了妈妈的,他觉得对不起爸爸,听了爸爸的,又觉得对不起妈妈,容易让孩子变成“两面派”。

所以,家庭教育中夫妻教育观念一致,家庭氛围和谐,是对孩子最好的教育。

2.有些家长常常用“别人家的孩子”来激励自己的孩子,这样做有效果吗?

拿“别人家的孩子”做自己孩子的榜样是不可取的。经常这样说,“别人家的孩子”会变成孩子眼中的敌人。当父母欣赏的是“别人家的孩子”,孩子会产生被贬低、被嫌弃的反应,自尊心受到打击。每个孩子都是独一无二的,家长要发现自己孩子的长处,让他跟自己比较,今天比昨天有一点收获,有一点成长,就是成功。

对于处在青春期的孩子,父母要格外留意,他/她正经历着“完成分离和个体化”。摆脱父母的过多限制,独立走向社会。在这个过程中,他就是要争夺父母的权力,如果父母又不放权,就难免有冲突,此时家长应该理性对待孩子的问题。比如和孩子共同制定目标,为孩子树立榜样等。但千万不要让隔壁的小明,打击了自己的孩子。

产生负面情绪了怎么办?

在成长过程中,出现负面情绪是常有的事。怎样才能做情绪的主人呢?

首先,要接纳情绪,善于多元表达

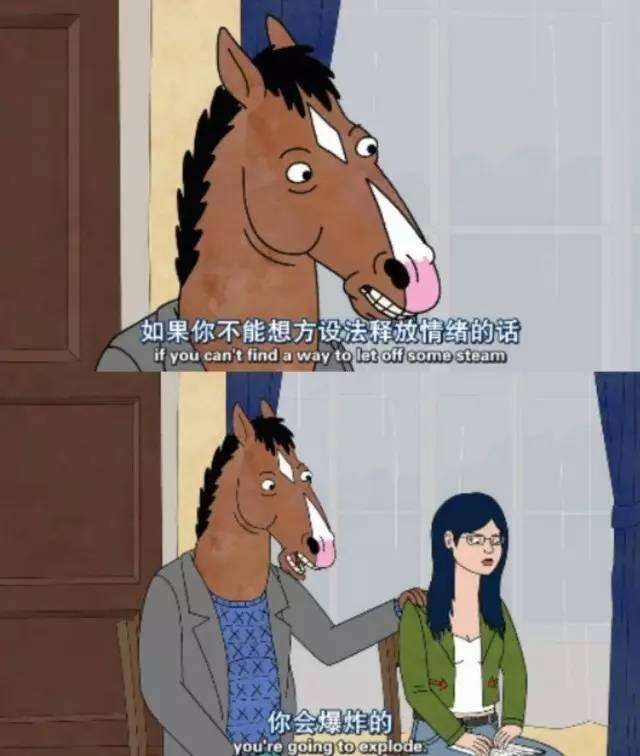

负面情绪需要被表达出来,否则就可能表现为各种身体不适感,急得吃不下饭,烦得睡不着觉,气得心口疼,这些都是负面情绪的躯体表达。所以不能压抑和否认情绪,要通过合适的方式把情绪表达出来。比如:

画一画——用绘画表达情绪

准备一张白纸、一支笔,根据自己的想法,在纸上画上自己想画的任何东西,直到不想画为止,感受整个过程中自己的情绪和状态。

说一说——用言语表达情绪

告诉自己或者家人:我现在有些紧张,我感到害怕,我很伤心。潜在的情绪一旦被言语标注出来,上升到意识层面,它的能量就会变弱。

写一写——用文字表达情绪

把遇到的事情和当下的感受用文字记录下来,可以是几个词、一段话、一个故事。想到什么就写什么,不评价,不中断,也没有对错。写完以后,细细地品读它,可以起个题目,也可以修改调整,直到满意为止。

当我们开始接纳和表达情绪的时候,它的张力就会变弱、变柔和,我们才有可能对情绪进行管理。

第二,学会自我调节,自我管理

情绪构成理论认为,在情绪发生的时候,包含认知评估、身体反应、主观感受等多种成分,调节情绪也需要通过多条途径、多种感官进行。我们可以通过——

1.认知调节

让我们产生烦恼的不是事件本身,而是我们对事件的看法、评价和解释。当心情不好时,要分析让我们产生烦恼的想法,是否有以偏概全、以点代面、灾难化、绝对化、标签化等不合理认知。我们要学会从多角度、多层面辩证的看待和分析问题。

2.运动调节

运动可以刺激大脑,分泌使人的身心轻松愉悦的激素。每天至少保持 30 分钟的轻度身体活动,瑜伽、原地踏步、广播体操等,或者伴着音乐随意进行身体舞动,达到微微出汗就有很好的减压效果。

3.情绪外化

情绪是我们体验的一部分,而不是我们本身,要把情绪和自己分开。闭上眼睛,感受自己的情绪,试着把它想象成一种动物、植物、石头、气球、乌云、一幅画等等,感受它的颜色、形状、大小、质地,然后想象它变小、变软、变轻,越飘越远,随风而去。

第三,要认清各种情绪的本来面目,最终实现驾驭情绪

化危为机 情绪本身并没有好坏之分,所有情绪都是我们对环境的功能性应答反应。比如愤怒就代表着一种力量,指引我们改变;痛苦,可以让我们找到解脱的方向;焦虑,提醒我们要透过现象看清事物的本质;无聊,提醒我们要丰富生活的意义感。我们要觉察和认识到情绪背后的欲望、渴求、力量和资源,不做情绪的木偶,而是要驾驭情绪,化危为机。

助人自助 很多同学不但安排好自己的学习和生活,还为身边的人传递温暖、关爱和力量。这样能够加深对生命、责任的理解和感悟,更加自主、自信和乐观,提高毅力和心理韧性。

为所当为 弗洛伊德说,哪里有情绪的大脑,哪里就有智慧的大脑。要树立自信,规划好自己的生活和学习,为所当为,为所能为,就能以积极地心态充实的过好每一天。