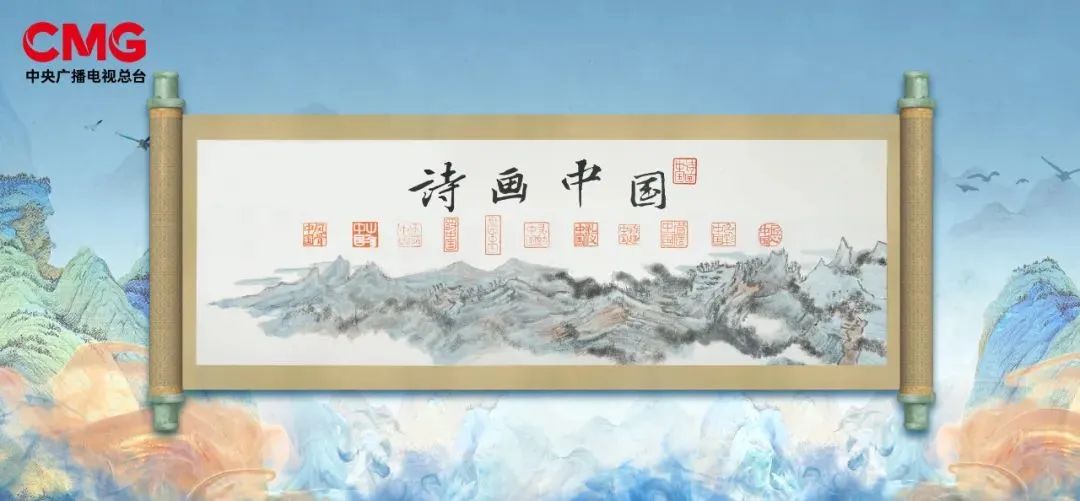

11月13日,由中央广播电视总台联合文化和旅游部、故宫博物院、北京师范大学、中央美术学院、中国美术馆等单位联合推出的文化节目《诗画中国》第七期在央视一套播出。节目延续了“诗画合璧”特色,展演《东庄图》册、《清人画胤禛耕织图》册、《竹林拨阮图》页、《黄鹤楼图》轴、《湘君湘夫人图》轴、《寒驼残雪图》轴、《天山积雪图》轴等七幅传世画作,范迪安、康震、吴为山、撒贝宁等嘉宾共同带领观众走入诗情画意的中华文化画卷。

本期节目中,中国美术家协会主席、中央美术学院院长范迪安作为《东庄图》册、《寒驼残雪图》轴、《天山积雪图》轴、《清人画胤禛耕织图》册品卷人,中央美术学院教授王颖生、黄小峰作为专家顾问,带领观众感受古人对美好生活的追求和对生命的思考,品味中华文明历史长河中的文化积淀。

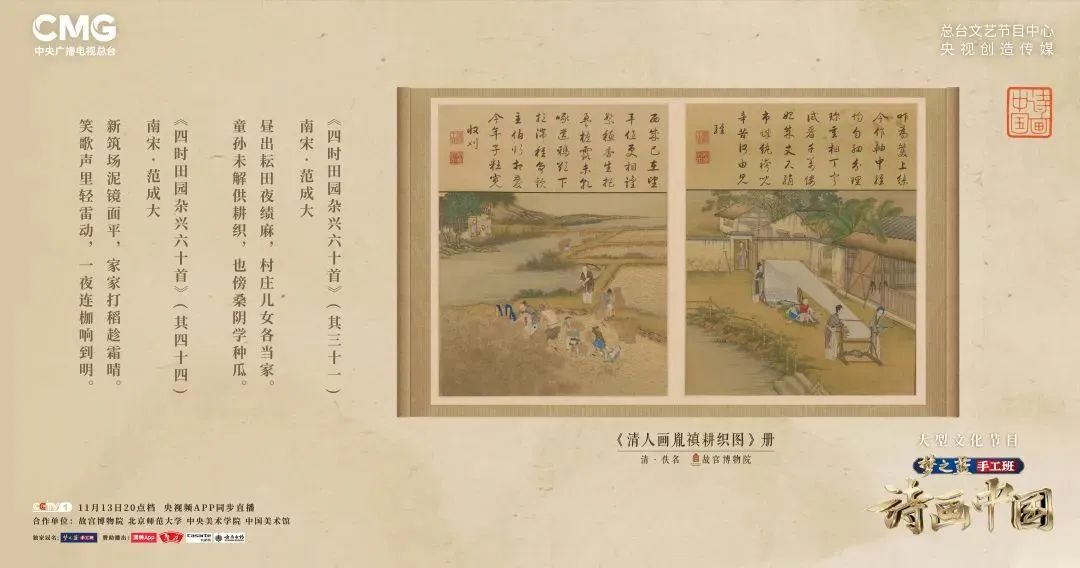

《清人画胤禛耕织图》册,共有46幅图,含耕图、织图各23幅,每幅纵39.4厘米,横32.7厘米,现藏于故宫博物院

《清人画胤禛耕织图》册,共有46幅图,含耕图、织图各23幅,每幅纵39.4厘米,横32.7厘米,现藏于故宫博物院

中华文明根植于农耕文明

中国作为一个农业大国

社会经济与农耕活动紧密相连

记录农业生产的文艺作品也应运而生

一册 46 开的《清人画胤禛耕织图》册

半数描绘了人们耕田犁地、播种插秧等场景

半数展现了人们采桑育蚕、剪裁成衣等场景

且每开画里都配有一首诗进行阐释

中央美术学院院长范迪安介绍

《清人画胤禛耕织图》册

画面丰富、内容充实

描摹出当时农村人民富庶的生活

同时以写实的手法

刻画出人物劳作之余相互交流的氛围

表达出古人劳动的快乐

走进《清人画胤禛耕织图》册

一幅绵延千年的农耕文明图景

由此徐徐展开

“暖阳三月生新绿,女儿采桑歌春曲”

古时女子唱歌采桑的身影似乎浮现在眼前

“新筑场泥镜面平,家家打稻趁霜晴”

人们割稻收获的农忙景象也映入观众脑海

打开历史的长卷

站在中华文明的起点

农耕文明充满着古人的智慧与思想

尽管画卷上的传统生产方式如今已不多见

但中华民族对土地的热爱与对劳动的尊崇

守望田园、重农爱农的精神

始终流淌在民族血液之中

中国人也正用双手创造美好生活

绘就属于新时代的“耕织图”

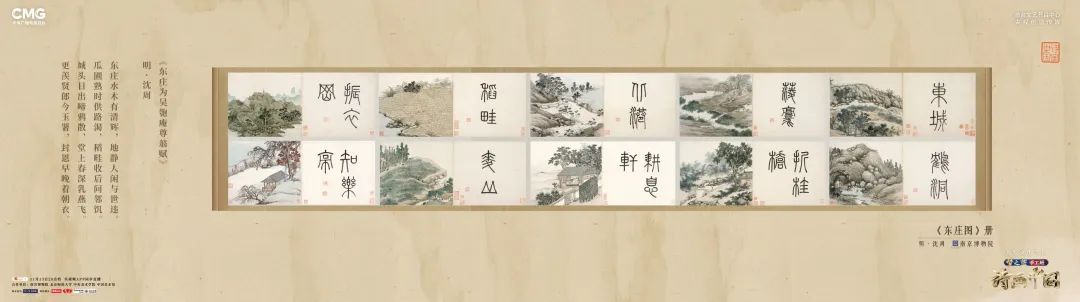

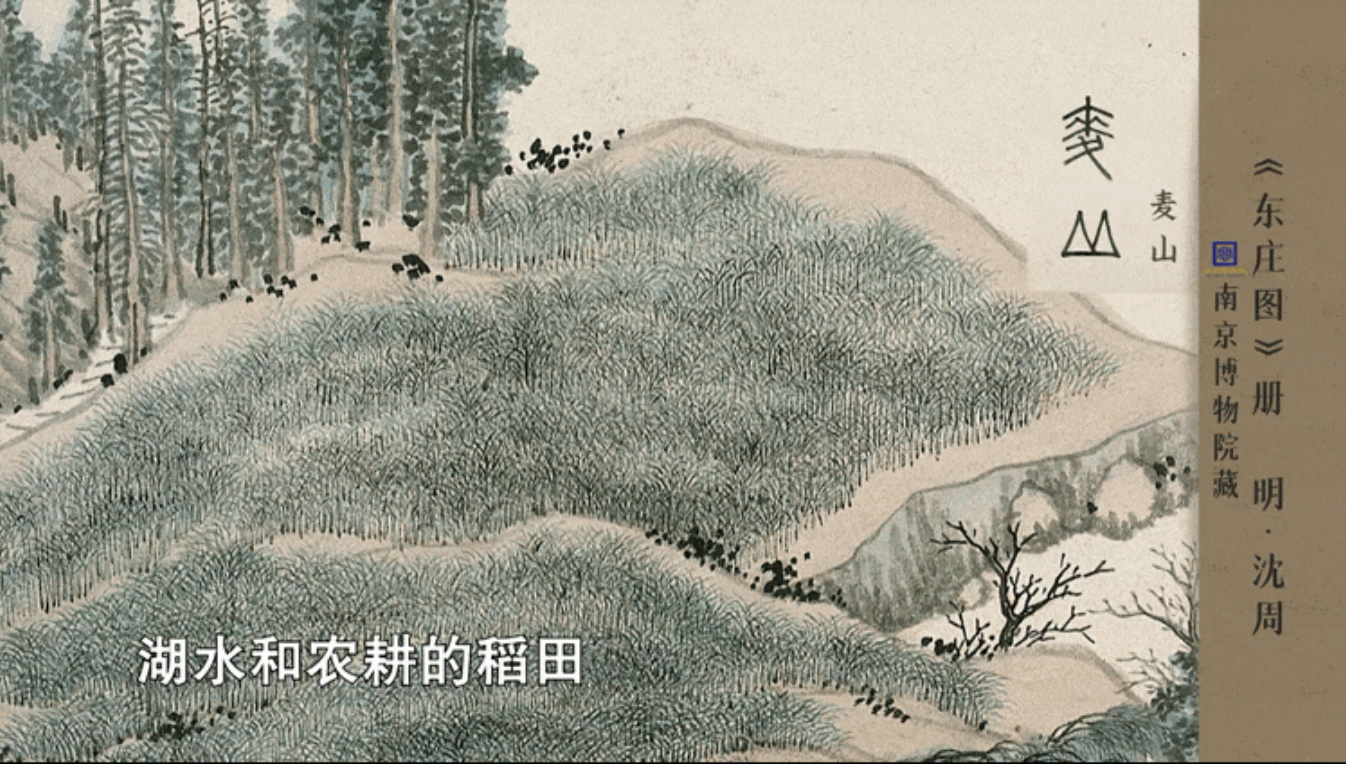

《东庄图》册、明代画家沈周所作,原为24幅,现存21幅、收藏于南京博物院

《东庄图》册、明代画家沈周所作,原为24幅,现存21幅、收藏于南京博物院

山水与园林

古往今来一直受到文人的青睐

它们作为自然精神的象征

承载着雅士的诗意与理想

古代文人们常于园林之中

诗酒唱和,书画潜兴

构建出自己内心世界的一方净土

明代著名画家沈周

便挥笔作出《东庄图》册

描绘出了他心目中

流动的江南气韵、宁静祥和的田园生活

中央美术学院院长范迪安介绍

《东庄图》册

描绘出众多以往画作表现较少的元素

是中国绘画史里极为珍贵的经典

例如“北港”反映出田园水边的景色

“稻畦”真实再现江南的稻田

“麦山”画面则是

以山石、树木、湖水、稻田为主体

稻田入画,至今所见甚少

沈周将普通的农耕生活

与歌咏自然的心情相结合

从而形成了独树一帜的绘画风格

中央美术学院教授黄小峰认为

《东庄图》册最大的价值

就是将园林和绘画很好地结合

沈周以二十四开的册页

展现出中国古代古典园林移步换景的特点

令观者一同感受园林各处的景色

《东庄图》册画面构思巧妙

给人以无限遐想

而沈周所作诗词《东庄为吴匏庵尊翁赋》

更是传递出文人豁达开阔的精神世界

《寒驼残雪图》轴(左),纵139.2厘米,横58.4厘米,清代画家华喦(yán)所作,现藏于故宫博物院

《天山积雪图》轴(右),纵159.1厘米,横52.8厘米,清代画家华喦所作,现藏于故宫博物院

皑皑白雪

在中国文化史中

一直承载着独特的意象与审美

文人通过诗画

将之与人的心情、性情相联系

以此抒情言志

清代绘画大家华喦

便在《天山积雪图》轴中描摹出一派苍茫雪境

画中,可见雪山高耸

一名藏掖宝剑的红衣旅人牵着骆驼行进

孤雁划破长空,旅人和骆驼皆举首仰望

仿若电影定格画面

值得一提的是

华喦在另一幅更早的作品——《寒驼残雪图》轴中

也曾描绘了类似的雪景

画中,枯瘦的双峰驼低头吃雪

红衣男子从帐篷里探出头来

晓月高悬,大雁横空掠过

中央美术学院院长范迪安分析

两幅画中均有山、雪、人和骆驼等元素

立轴的构图也具有一定的相似性

显出雪山的逼近与高耸

最重要的共同点是

两幅画中皆有大雁

二者题材与意境非常接近

虽然创作时间相隔数年

却可称得上是“姐妹篇”

中央美术学院修复学院院长王颖生介绍

《天山积雪图》轴堪称是华喦晚年的代表作

体现了很强的可读性

画中用笔凝练,用墨、用色营造出孤寂感

这种文人画特有的意境

具有强烈的艺术感染力

一声雁鸣,敲开风雪一线天

一枝青松,告慰友人共前行

红衣旅人与大雁的故事

启发我们对未来生活的思考

无论环境如何严苛

只要双脚立于大地之上

就能抖擞精神、继续向前

当我们奋力穿越风雪之后

便会发现

鸟语花香的春天即将到来